【平屋の実例】平屋の長い中廊下

- 平屋の中廊下の実例を見てみたい。

- 平屋の廊下ってやっぱり暗いですか?

- 廊下を明るくするための方法を知りたい。

今日の記事はこういった疑問に答えます。

今日の記事では我が家の中廊下をご紹介します。

平屋の中廊下は暗くなりがちということで、わが家もやはりやや暗めの廊下になりました。

でも、できるだけ廊下の左右から光を取り入れる工夫をしたので、真っ暗になってしまうことは回避できました。

- 【平屋の実例】平屋の中廊下

私は2018年12月に平屋を新築しました。

私達の平屋はリビングとプライベートスペースをつなぐ廊下が家の中心を通っています。

いわゆる「中廊下」です。

中廊下が暗くなることを極力避けるために、自然光を取り入れるための工夫をしました。

今日の記事では我が家の廊下をご紹介しながら、中廊下を暗くしないために取ったアイディアもご紹介します。

これから平屋を建てるかたで、平屋の廊下は暗いのではないかと心配しているかたは必見です。

こんな疑問をお持ちのかた、多いですよね。

「とりあえず住宅展示場に行ってみよう」もアリですが、展示場の家は豪華すぎてリアルサイズの住宅イメージがつかめないばかりか、平屋のある展示場はほとんどありません。

わざわざ展示場に行かなくても、資料請求サイトを使えば、一度に複数社に資料請求が可能。自宅にいながら様々な住宅メーカーの魅力を比較検討できます。

詳細は平屋のカタログを一番簡単に集める方法をご覧ください。

平屋の中廊下レビュー

私達の平屋の中廊下をご紹介します。

変形地に建てた平屋のため、長い中廊下で各部屋をつないでいます。

廊下の床も無垢材のナラです

廊下の床もLDKなどと同じく無垢材のナラにしました。

サラサラと気持ちがよく、裸足で廊下を歩いても気持ちがいいです。

無垢材のナラを使った廊下にしたことの唯一のデメリットは、夏場は湿気を吸って膨張し、床材同士の間隔が狭くなることで「床鳴り」が発生することです。

6~9月ごろの湿気が多い季節に多発します。(乾燥する冬はまったく床鳴りはしません)

廊下以外では床鳴りは発生しないので、おそらく縦に長い廊下自体の構造が影響しているのではと考えています。

床鳴り、ナラの床については【平屋の実例】無垢材ナラの床5つのデメリットで解説しています。

廊下の奥はニッチを活用した本棚、ルンバ基地、ホスクリーンを設置しました

廊下の一番奥には、以下の3つを取り付けました。

- ニッチを活用したルンバ基地

- ニッチを活用した本棚

- ホスクリーン

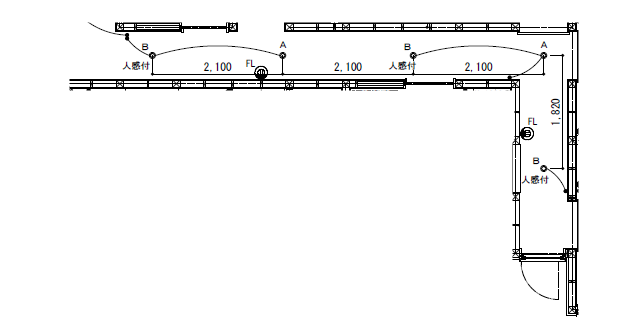

中廊下の照明はダウンライトとフットライトの組み合わせ

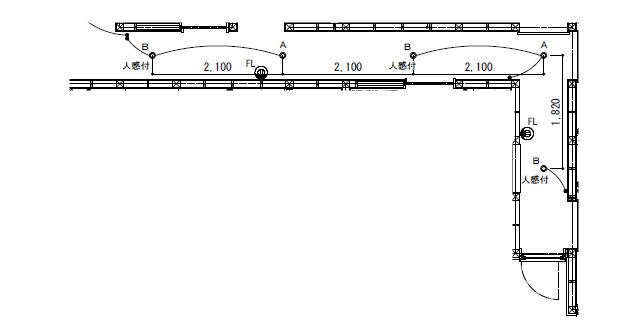

中廊下の照明はダウンライト5個と、フットライト2個の組み合わせです。

7個全部、人感センサー付きになっています。

廊下を人感センサー付きにすると、スイッチ操作が必要ないので便利です。

特にフットライトが秀逸で、夜にトイレに行くためだけなら、フットライトだけで全く問題ありません。

人感センサーライトについては【平屋の実例】パナソニック人感センサーライト徹底レビュー【玄関ホールと廊下】で解説しています。

トップライトはデメリットを考慮して採用しませんでした

平屋の廊下が暗くなりがちなことは、最初からわかっていました。

当初はトップライトを取り付けることも検討しましたが、以下のデメリットを考えてやめました。

- 必要以上に光を取り込みすぎて暑くなるリスクがある

- 雨漏り対策などメンテナンスが必要になる

- 建築費が上がる

(1)必要以上に光を取り込みすぎて暑くなるリスクがある

トップライトは一般的に通常の壁の窓よりも3倍多く光を取り込めると言われています。

そのため採光の効果は抜群ですが、同時に太陽の熱も取り入れてしまうため、夏は室内が暑くなるリスクは避けられません。

構造上カーテンなども取り付けることは難しく、いざ日光を遮ろうとしたときに対応できない場合があります。

トップライトをつけた場合、トップライトの部分には、断熱材を入れることができません。

せっかく高断熱の家にしたのに、トップライトの部分から必要以上に熱を取り込みすぎて室内が暑くなってしまうのはもったいない。

夏場を涼しく過ごすには屋根や天井の断熱は非常に大切です。

我が家の天井の断熱材はセルロースファイバー200mmです。

おかげさまで30度を超える暑い日でも、家の中は涼しく快適です。

トップライトをつけて明るくはなったが温熱環境は悪くなってしまった、ということがないよう慎重に検討すべきです。

(2)雨漏り対策などメンテナンスが必要になる

トップライトは屋根に穴をあけて設置するものですので、窓回りの防水の仕組みのメンテナンスが欠かせません。

雨漏りのリスクはどうしても上がってしまいます。

また、窓そのものの掃除もしにくいです。

屋根に上がって拭き掃除をするのは危険ですので、どうしても掃除がおろそかになるでしょう。

汚れたままのトップライトを眺め続けるのは悲しいです。

定期的なメンテナンスの費用を抑えるためにもトップライトの採用には慎重になるべきです。

(3)トップライトは建築費が上がる

当然ですが、トップライトを施工すれば、屋根を加工する費用、窓の費用などが追加されるため建築費が上がります。

暑くなりすぎるリスク、メンテナンスコストの増加に加え、イニシャルコストも増加するので、どうしても必要という場合を除き、積極的に採用しなくてもよいと考えます。

その点、アクリル板であればほとんど費用はかかりません。

お手軽にできるうえに、ほどほどの効果も期待できます。

我が家の場合、できるだけコストをかけずに中廊下の薄暗さを解消できればよかったので、アクリル板はまさにうってつけでした。

結論:トップライトは難しい

子どものかかりつけの小児科は、待合室がトップライトです。

夏場行くと、だれもトップライトの下のソファには座っていません。

暑いしまぶしいし、快適とはいいがたいのです。

この経験から、トップライトというのは光と熱のコントロールが非常に難しいアイテムなのだなと感じていました。

効果的に使うとデザイン的にも優れているのは認めます。

私もあこがれた時代がありました。

しかし、機能面を考えると良いことばかりでないのも事実。

【まとめ】アクリル板を活用したところ廊下に光を取り込めました。

今日の記事をまとめます。

- 中廊下に面した壁にアクリル板を取り入れると効果的に光を取り入れることができます。

- アクリル板であれば追加費用もほとんどかかりません。

- 中廊下の採光はトップライトを考えがちですが、暑くなりすぎるリスク、雨漏りなどのメンテナンスの必要性、建築コストの増加というデメリットを考えると採用には慎重になるべきです。

- アクリル板を採用すれば廊下側に光を取り入れられますが、部屋側に廊下のライトの光が入ってきてしまうという逆の効果もあります。特に寝室として利用する部屋の場合は、部屋側のことも考慮したほうがいいです。我が家は廊下にフットライトがあったので大きな問題にはならずに済みました。

- 床には無垢材のナラを使用しましたが、夏場は膨張して床鳴りが発生しています。

無垢材は風合いがよくて気ににっていますが、自然素材でカタチが変化する点は注意が必要です。

平屋は、中心にいくほど採光が難しくなる、という欠点があります。

私達夫婦も、暗い平屋にはしたくない、ということで建築プランの最初から危惧していました。

結果的には今日ご紹介したアイディアで、中廊下にほどほどの明るさを取り入れることに成功しています。

実際には建築がスタートしたあとに追加でお願いした工事です。

こうしたちょっとした工夫を加えることを最後の最後まで考え抜くことで、家のポテンシャルを最大限に引き出すことができます。

基本の間取り案が決まったあとも、もっと改善できることはないのか。

思考を止めることなく、検討し続けることをおすすめします。

(施工会社さんにとっては迷惑な話かもですが、、、すみません)

こんな疑問をお持ちのかた、多いですよね。

「とりあえず住宅展示場に行ってみよう」もアリですが、展示場の家は豪華すぎてリアルサイズの住宅イメージがつかめないばかりか、平屋のある展示場はほとんどありません。

わざわざ展示場に行かなくても、資料請求サイトを使えば、一度に複数社にカタログ請求が可能。自宅にいながら様々なハウスメーカー・工務店さんの魅力を比較検討できます。

詳細は平屋のカタログを一番簡単に集める方法をご覧ください。

関連記事

- 私達の平屋の間取りと設備17カ所を徹底解説【成功失敗ランキングも】

- 【平屋】後悔・失敗ポイント11選

- 【窓】後悔・失敗ポイント12選【大きな窓は暑い?!】

- 【平屋の間取り】11カ所の最重要ポイントを徹底解説!

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

みなさんの家づくりの参考になれば幸いです。

これから家を建てるなら、フラットで移動や掃除がラク、子供が巣立ったあとも2階が無駄にならない平屋がおすすめです。

これから家を建てるなら、フラットで移動や掃除がラク、子供が巣立ったあとも2階が無駄にならない平屋がおすすめです。

平屋のデメリット、2階建てとの価格の違いや、失敗しない間取りの作り方などを平屋を建てる7つのメリット【2つのデメリット・間取りの作り方も解説】にまとめました。