「託送料金相当額」と「燃料費調整額」が高い!【太陽光発電で電気代を削減した方法を解説】

今日の記事はこういった疑問に答えます。

2023年1月請求分より電気代が急激に高くなりました。

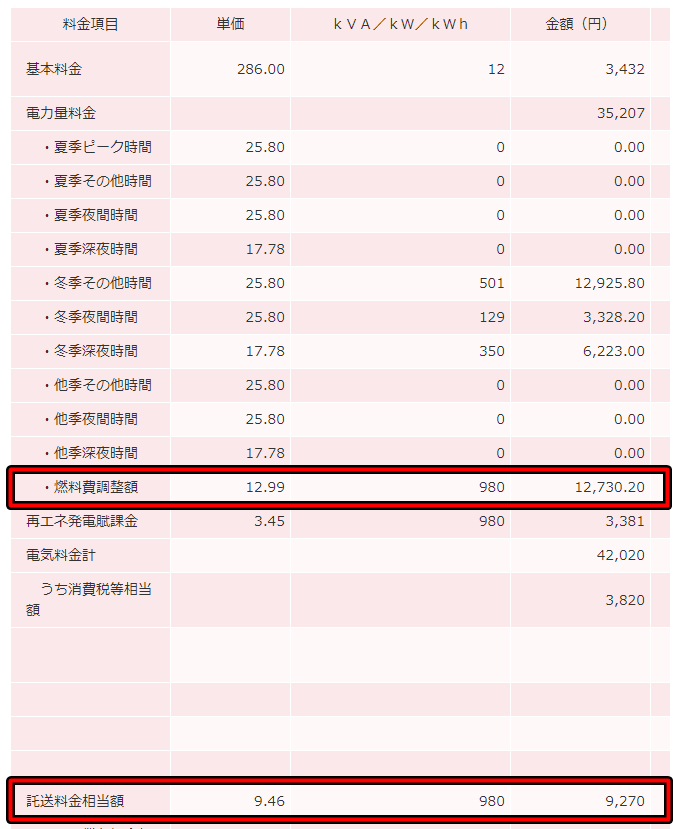

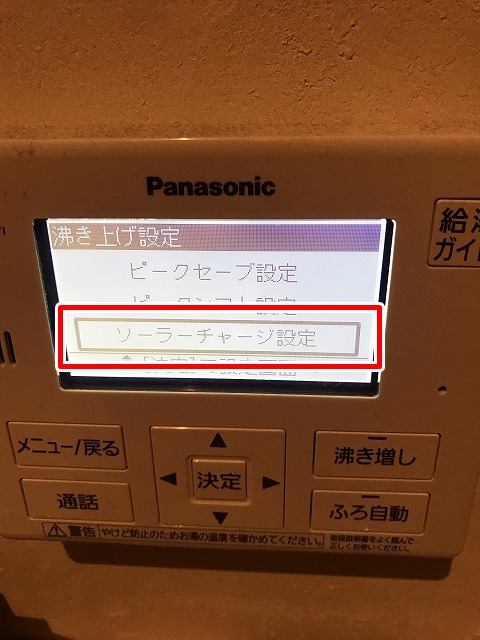

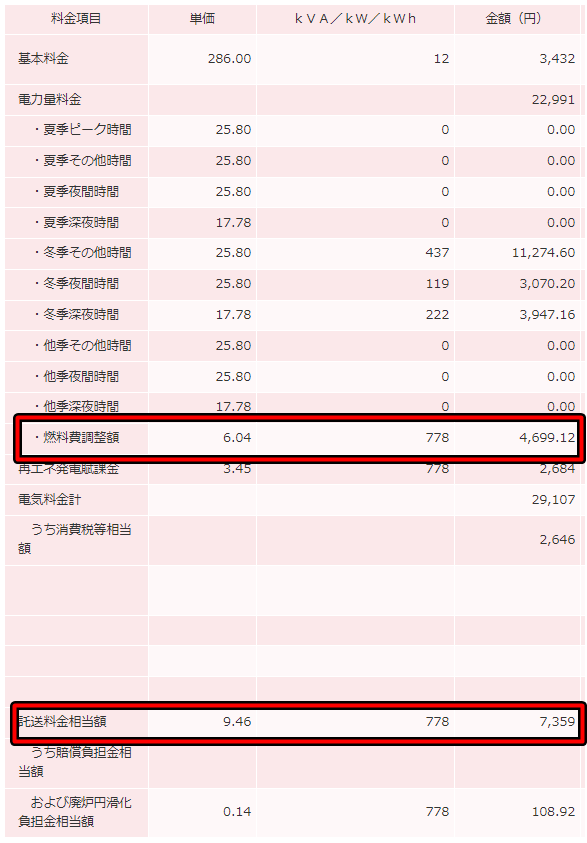

2023年1月の請求額は、上の画像のとおり、過去最高の税込42,020円!

昨年、2022年1月請求分は、2023年1月の980kWhよりも多い1,029kWh使っているのに29,154円でした。

| 年月 | 買電量 | 電気代 |

|---|---|---|

| 2021年12月利用分 | 1,029kWh | 29,154円 |

| 2022年12月利用分 | 980kWh | 42,020円 |

なぜいきなりの4万円超え?

電気代の利用明細を確認するとすぐに理由がわかりました。

電気代請求額の半分以上を占めています。

これらがなければ総額20,000円だったはず。。。

これはまずい!ということで、電気代削減のための対応を実施することに。

電気代削減のために行ったのは「エコキュートのソーラーチェージ機能を使って昼間に太陽光発電の電気でお湯を沸かし、東京電力から買う電気量を減らす」ことです!

最初に結論からご説明すると、2023年1月7日からソーラーチャージを設定して昼間にお湯を沸かしたことで、以下の結果となりました。

| 年月 | 買電量 | 電気代 |

|---|---|---|

| 2022年12月利用分 | 980kWh | 42,020円 |

| 2023年1月利用分 | 778kWh | 29,107円 |

| 差 | -202kWh | -12,913円※ |

※「燃料費調整額」の単価が2022年12月:12.99円→2023年1月:6.04円と、約半額になっているので、2022年12月と同じ12.99円で計算した場合には差額は-7,506円となります。

ソーラーチャージ機能の買電量を減らす効果は抜群であることがわかりました!

電気代が高くてお悩みのかた、「託送料金相当額」と「燃料費調整額」を減らしたいかたは必見です。

こんな疑問をお持ちのかたは多いと思います。

どこに頼めば安く工事できるかなんて、素人の私達にはわからないですよね?

そんな時は、「太陽光発電の一括見積りサイト」がおすすめ。厳しい審査を通過した安全な工事業者の見積りを簡単に比較できます。

以下は豊富な施工実績のある一括見積りサイト3選です。

- グリエネ

リフォーム大手のリショップナビを運営する東証プライム上場企業の見積りサイト。 加盟会社が多く、サイト上で日本全国の販売施工会社情報の検索も可能です。

加盟会社が多く、サイト上で日本全国の販売施工会社情報の検索も可能です。 - ソーラーパートナーズ

NHKに取材された実績もあり信頼性抜群。中間マージンが発生しない、全国600社以上の自社施工の会社だけを厳選しているのが特徴です。 - タイナビ

楽天リサーチのサイト評価で3冠(見積価格、施工品質、アフターフォロー)を受賞した実績アリ。

わが家と同じように「ソーラーローン」を使えば頭金ゼロで始められます。

- 「託送料金相当額」と「燃料費調整額」は、使った総電気量に対して課金されます

- 太陽光発電の自家消費量を増やして、「託送料金相当額」と「燃料費調整額」を削減した具体例

- 2023年6月から電気の単価は3割アップの予定。電気代高騰の期間は、太陽光発電のソーラーチャージ機能をフル活用します

- 関連記事

「託送料金相当額」と「燃料費調整額」は、使った総電気量に対して課金されます

もう一度、2023年1月請求額の明細をみてみます。

ポイントは、「託送料金相当額」と「燃料費調整額」は、使った総電気量に対して課金されているということです。

2023年1月は、わが家は980kWhの電気を使いました。

明細を見ると1kWhあたりの単価は以下のとおり。

- 燃料費調整額の単価:12.99円

- 託送料金相当額の単価:9.46円

単価に980kWhをかけると・・・

- 12.99円×980kWh=12,730円

- 9.46円×980kWh=9,270円

となり、使った時間帯に関わらず、単一の単価で電気使用量に対して課金されるのです。

ということは、電気使用量をできるだけ減らすしか、「託送料金相当額」と「燃料費調整額」を削減する方法はない!ということになります。

太陽光発電の自家消費量を増やして、「託送料金相当額」と「燃料費調整額」を削減した具体例

生活パターンを変える、家族全員に節電を呼びかける、という、誰かに負担を強いる方法以外に、電気の総使用量を減らすには、太陽光発電を使うしかありません。

そこでわが家は以下を実行しました。

- エコキュートの「ソーラーチャージ」機能を使う。

- 深夜のお湯の沸き上げを抑制する。

- 太陽光が発電している昼間の時間帯にお湯を沸きあげて買電量を減らす。

このあと詳細をご説明します。

エコキュートの「ソーラーチャージ」機能を使って、深夜のお湯の沸き上げを抑制し、太陽光が発電している昼間の時間帯にお湯を沸きあげて買電量を減らす。

「単価40.23円に上がってしまった深夜電力の電気をできるだけ買わない」ために、エコキュートのお湯を昼間に沸かすことにしました。

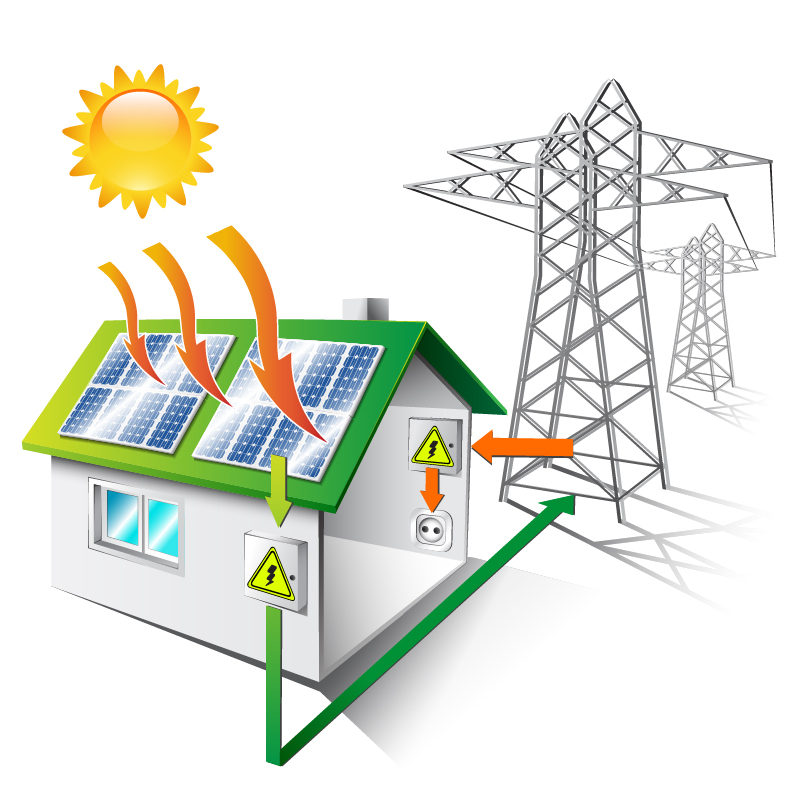

エコキュートのお湯を昼間に沸かすためには「ソーラーチャージ」の設定が必要です。

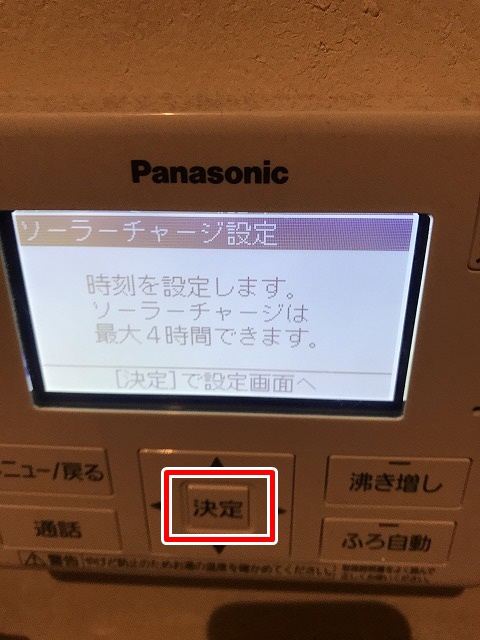

「ソーラーチャージ」の設定

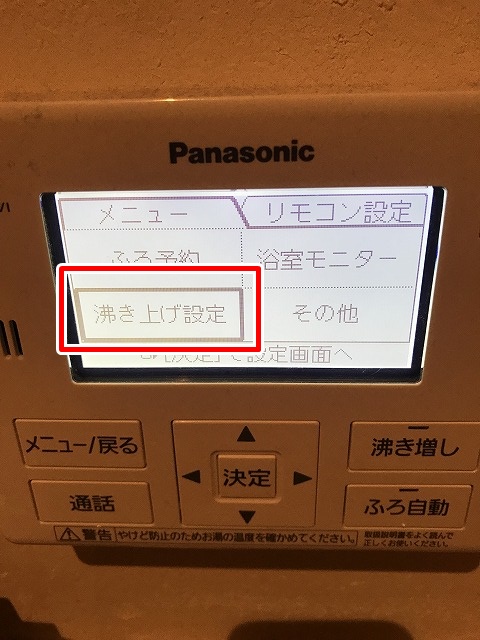

- エコキュートのリモコンの「メニュー/戻る」ボタンを押します。

- 「湧き上げ設定」を選択して、決定ボタンを押します。

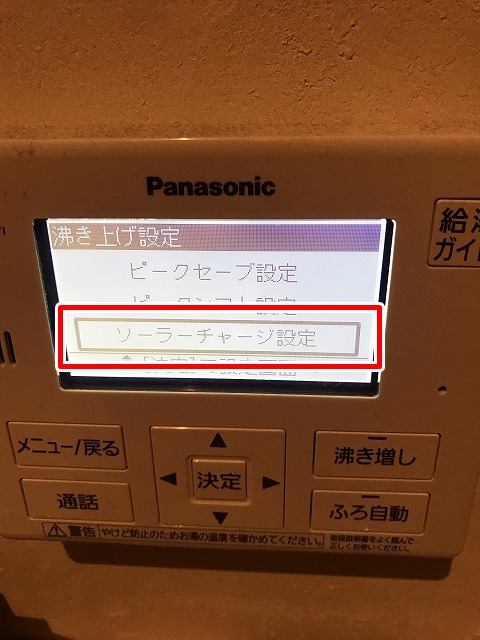

- 「ソーラーチャージ設定」を選択してから、「決定」ボタンを押します。

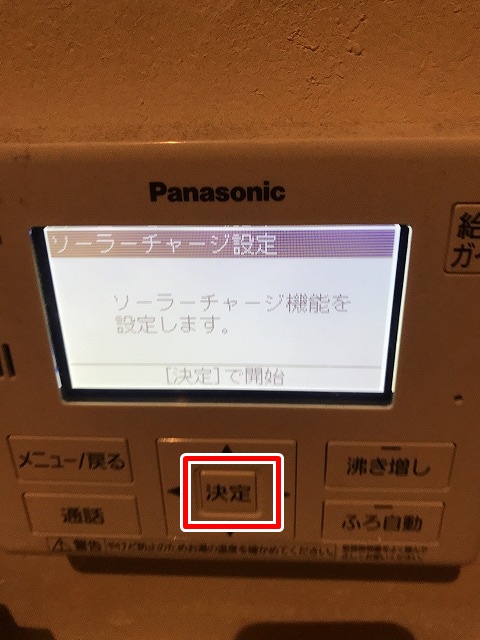

- 「決定」を押します。

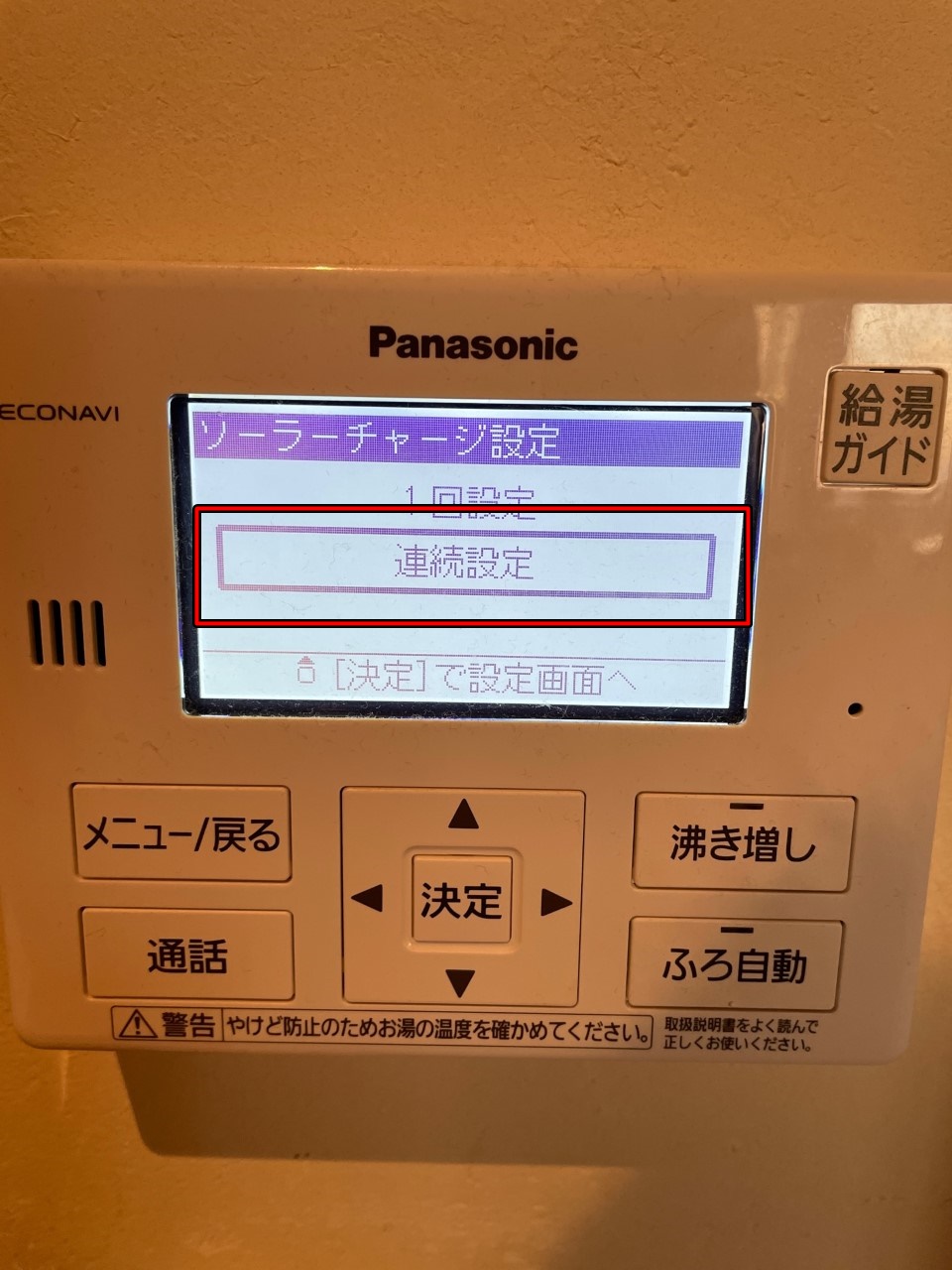

- 「連続設定」を選択します。

「連続設定」にすると、取消操作をするまでは、毎日昼間に湯を沸かし続けます。

本当は雨予報の日は発電が少ないのでソーラーチャージしないほうがいいのですが、毎日天気を確認するのは面倒すぎるので、あえて連続設定にしました(梅雨時期だけはソーラーチャージは停止する予定です)

本当は雨予報の日は発電が少ないのでソーラーチャージしないほうがいいのですが、毎日天気を確認するのは面倒すぎるので、あえて連続設定にしました(梅雨時期だけはソーラーチャージは停止する予定です) - 「決定」ボタンを押します。

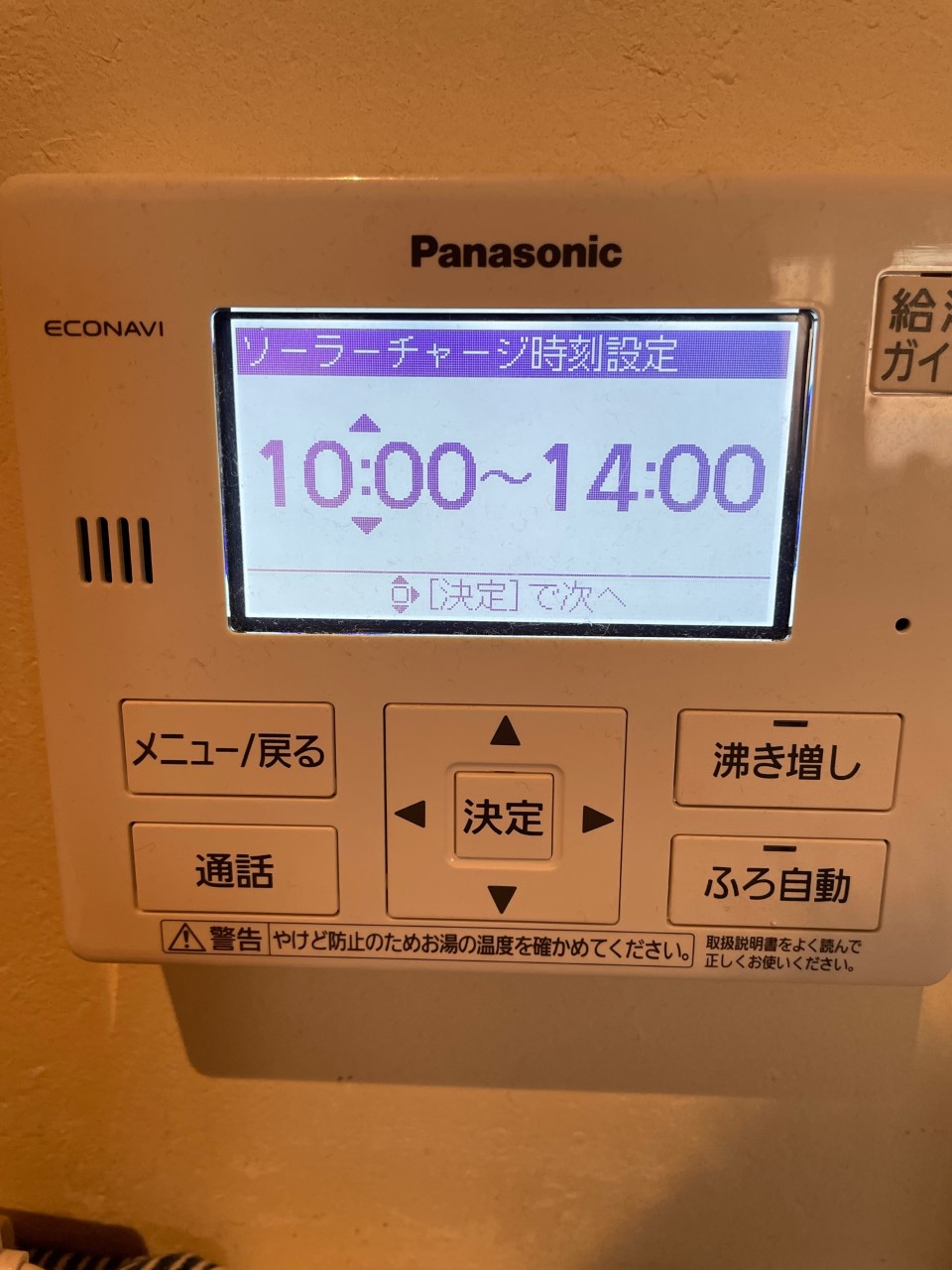

- 翌日の昼間、お湯を沸かす時間帯を設定します。

最大4時間までで、1時間単位で設定できます。

我が家の場合は、気温も高く、十分に発電する時間帯である10時~14時の間で設定しました。

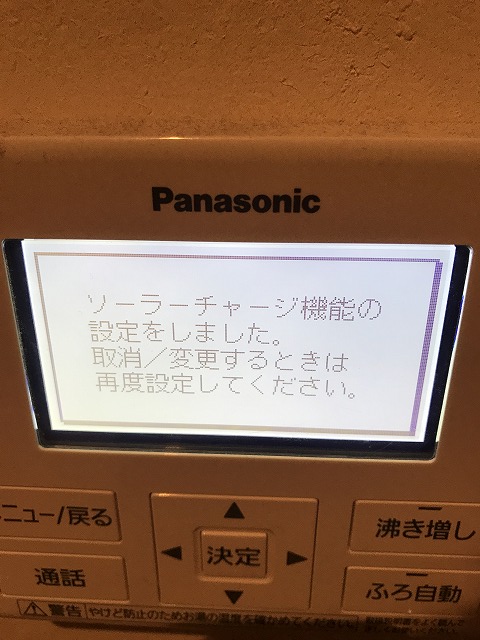

- 設定完了の確認メッセージが表示されます。

以上でソーラーチャージの設定は完了です。

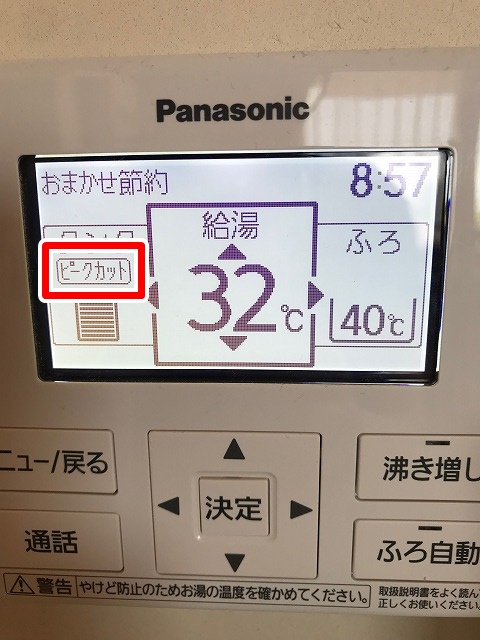

10時~14時以外にはできるだけ湧き上げをしないように、ダブルピークカットを設定

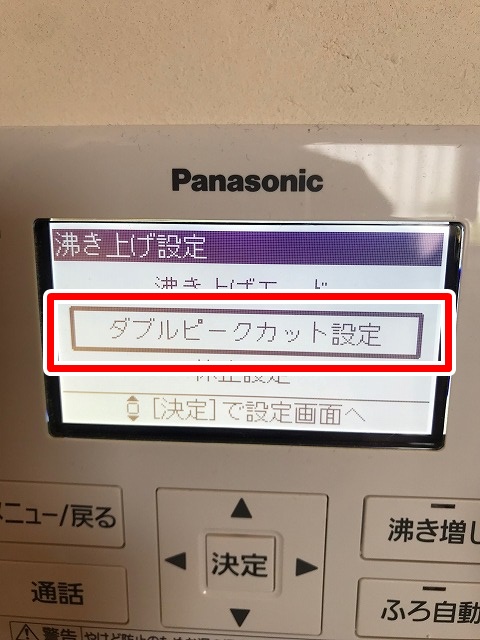

次に、10時~14時以外の時間帯に、できるだけ沸き上げを行わないように、「ダブルピークカット」を設定します。

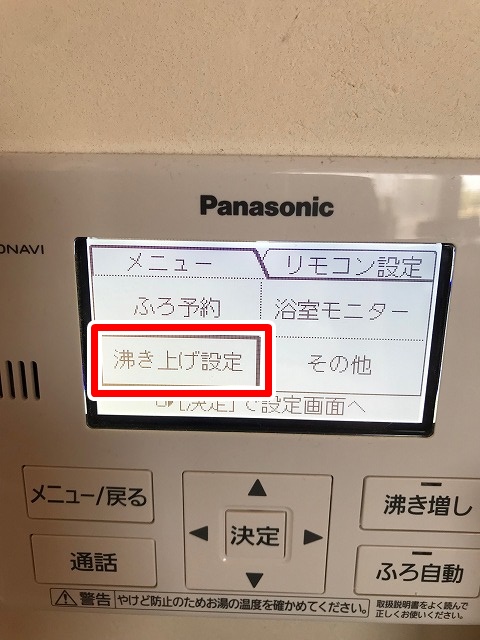

- メニュー→沸き上げ設定 を選択します。

- ダブルピークカット設定 を選択します。

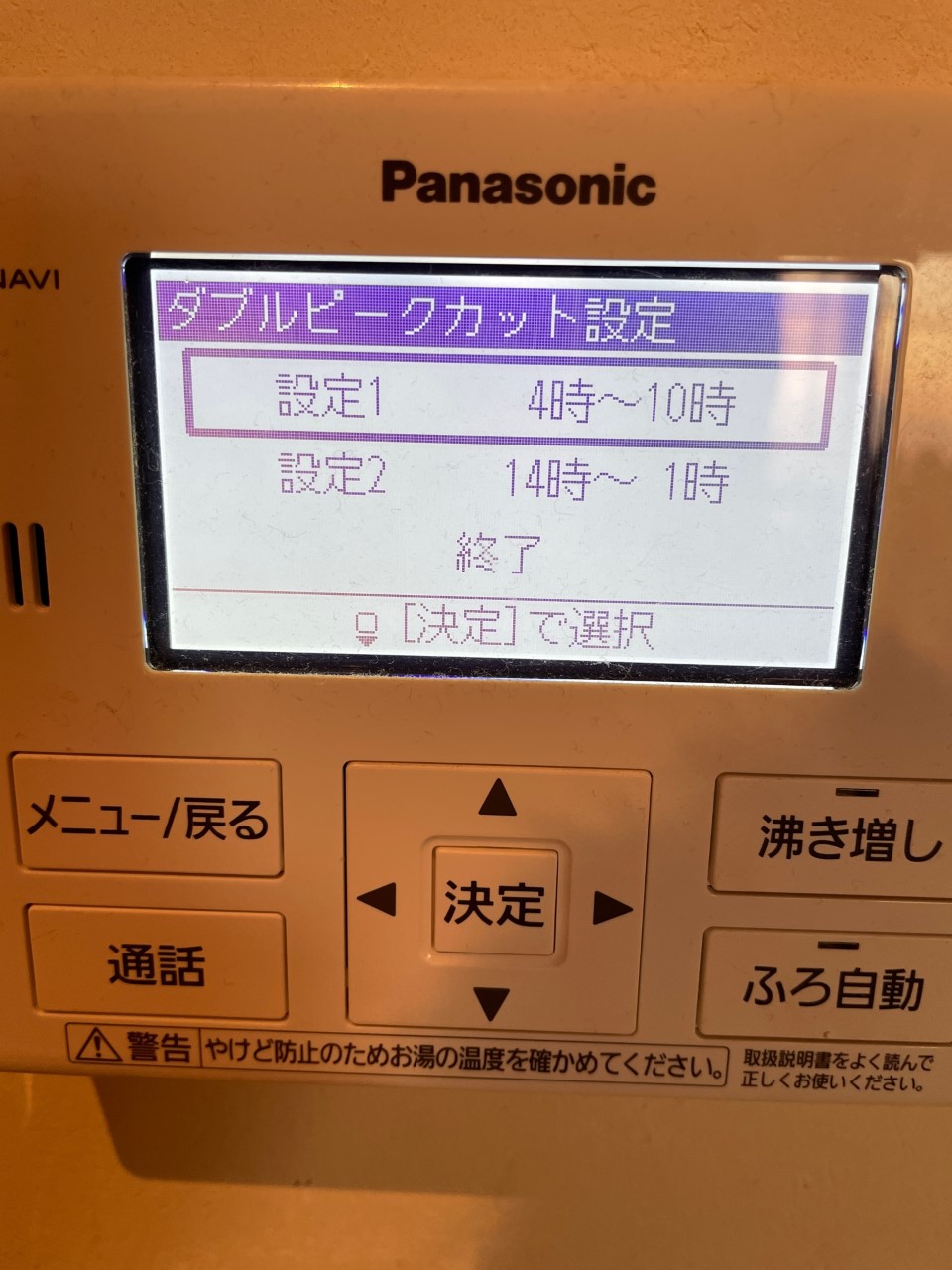

- 10時~14時以外の沸き上げをできるだけ停止したいので、「設定1」に4時~10時、「設定2」に14時~1時を設定しました。(1時~4時は設定自体ができません)

これで、10時~14時と、1時~4時以外での自動のお湯の沸き上げは行われなくなりました。

これで、10時~14時と、1時~4時以外での自動のお湯の沸き上げは行われなくなりました。

以上で、昼間の太陽光で発電した電気でエコキュートのお湯を最大限沸かすための設定は完了です。

あとはできるだけ10時~14時の間の晴れが多いことを祈るのみです。

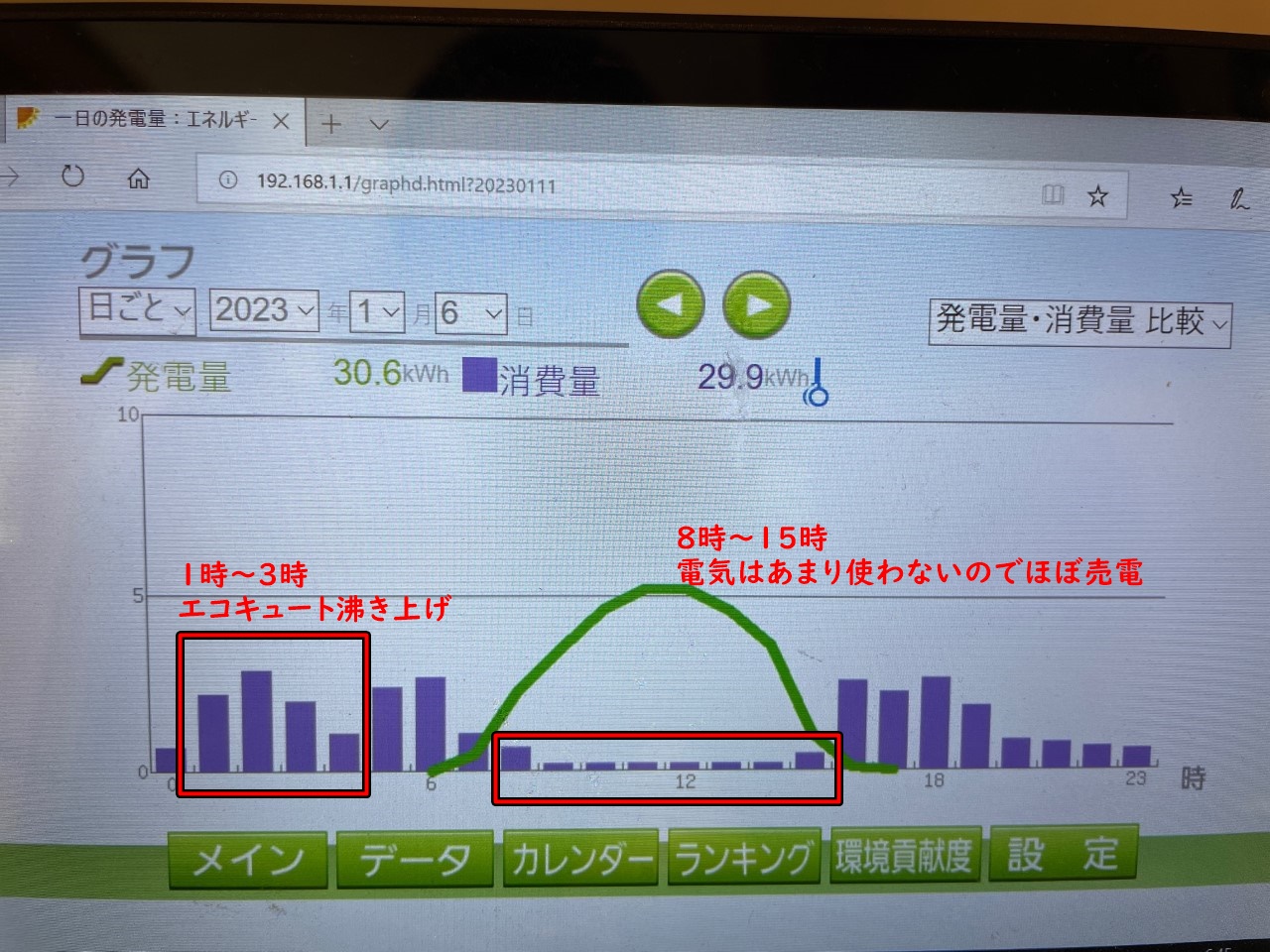

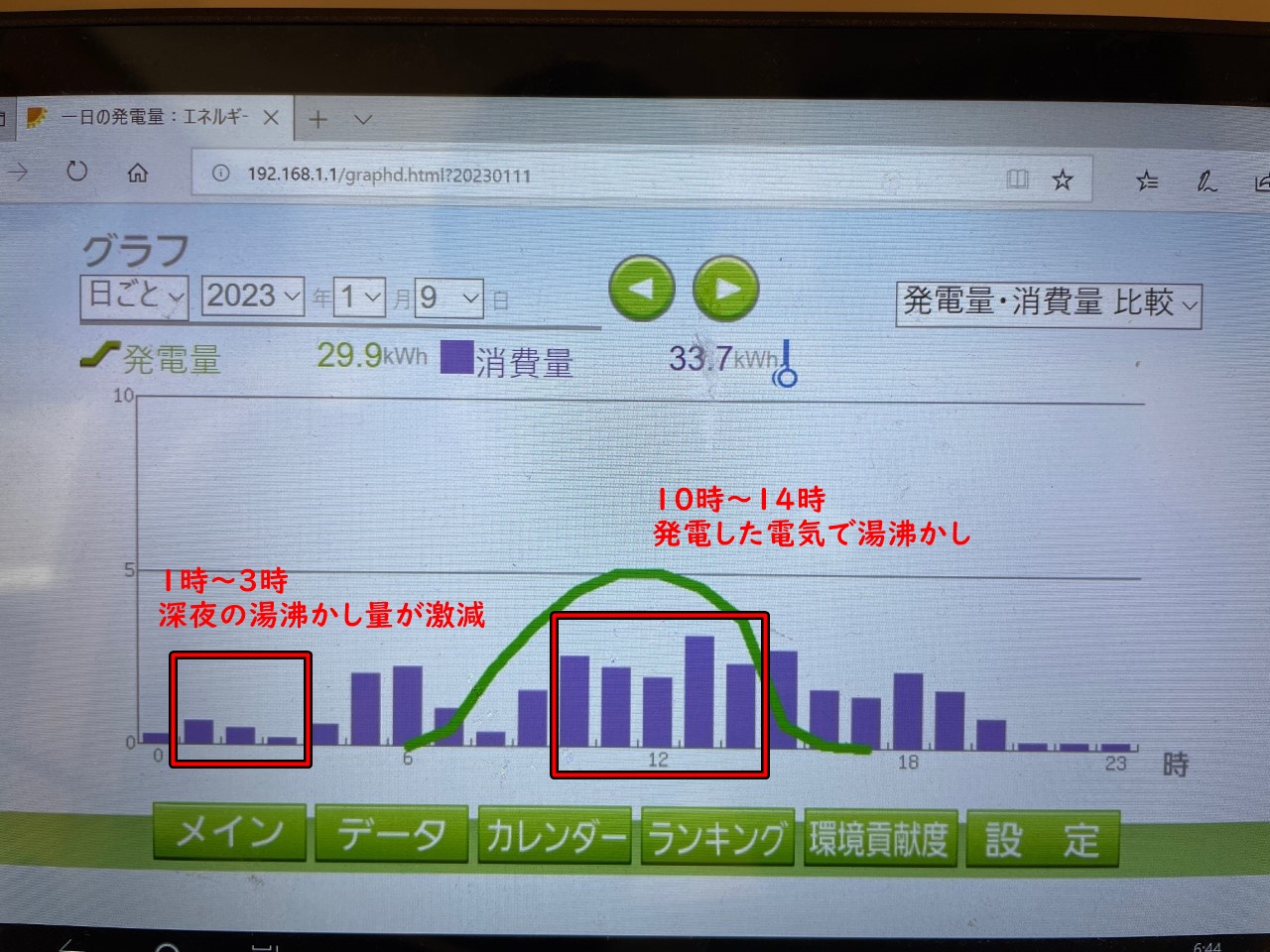

太陽光発電のモニターで確認すると、ソーラーチャージ設定前と設定後の時間帯別の電気使用量の違いは歴然!

ソーラーチャージを行うことで、電気使用量が時間帯によって変わるのでしょうか?

わが家は2023年1月7日にソーラーチャージの設定を行いましたので、設定前の1月6日(金)と、設定後の1月9日(月)をモニターで比較してみました。

ソーラーチャージを行わない場合のグラフ(2023年1月6日)

ソーラーチャージを行わない場合は、深夜の電力単価が安い時間帯に湯を沸かすので、このようなグラフになります。

夜間電力が適用になる1時から3時くらいまで、湧き上げが行われていますので、使用量が増えています。

逆に、8時~15時は、会社、学校に行っていて誰も家にいないので、ほとんど電気を使いません。

発電した電気はほぼ全量、売電されています。

ソーラーチャージを行った場合のグラフ(2023年1月9日)

次に、ソーラーチャージを使用した場合の電気使用量のグラフです。

深夜1~3時の湯沸かし量は減るので、ごらんのとおりグラフがだいぶ低くなりました。

(ソーラーチャージを設定しても、100%深夜の湯沸かしを抑制できるわけではないので、多少は深夜に湯沸かしされます)

逆に、10時~14時は全力で湯沸かしをするため、グラフが一気に高くなっています。

緑のラインが発電量ですが、10時~14時は、発電量を超えて消費はしていません。

買電量は、ソーラチャージ設定後に1日あたり8.7kWhの減少に成功!

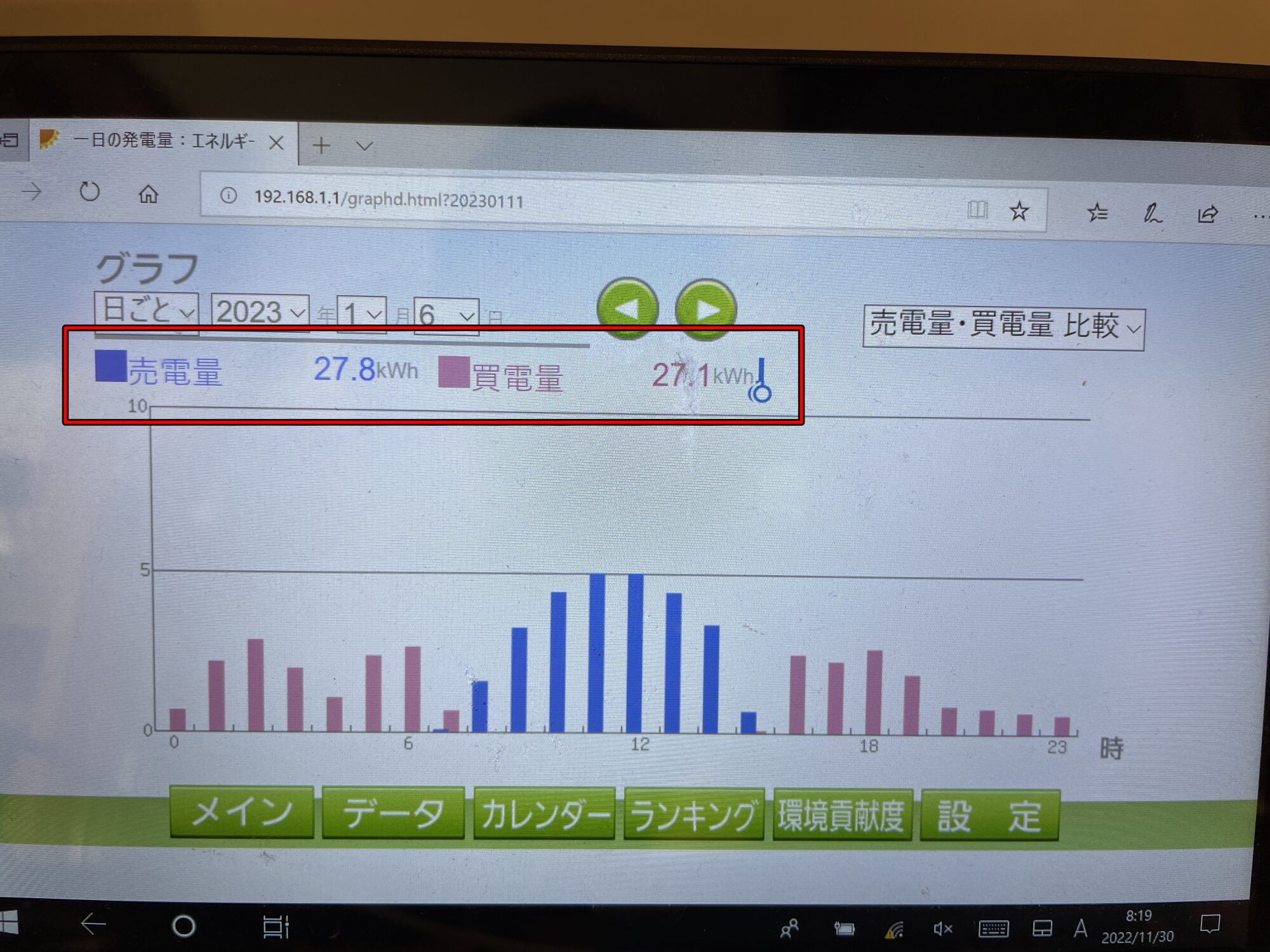

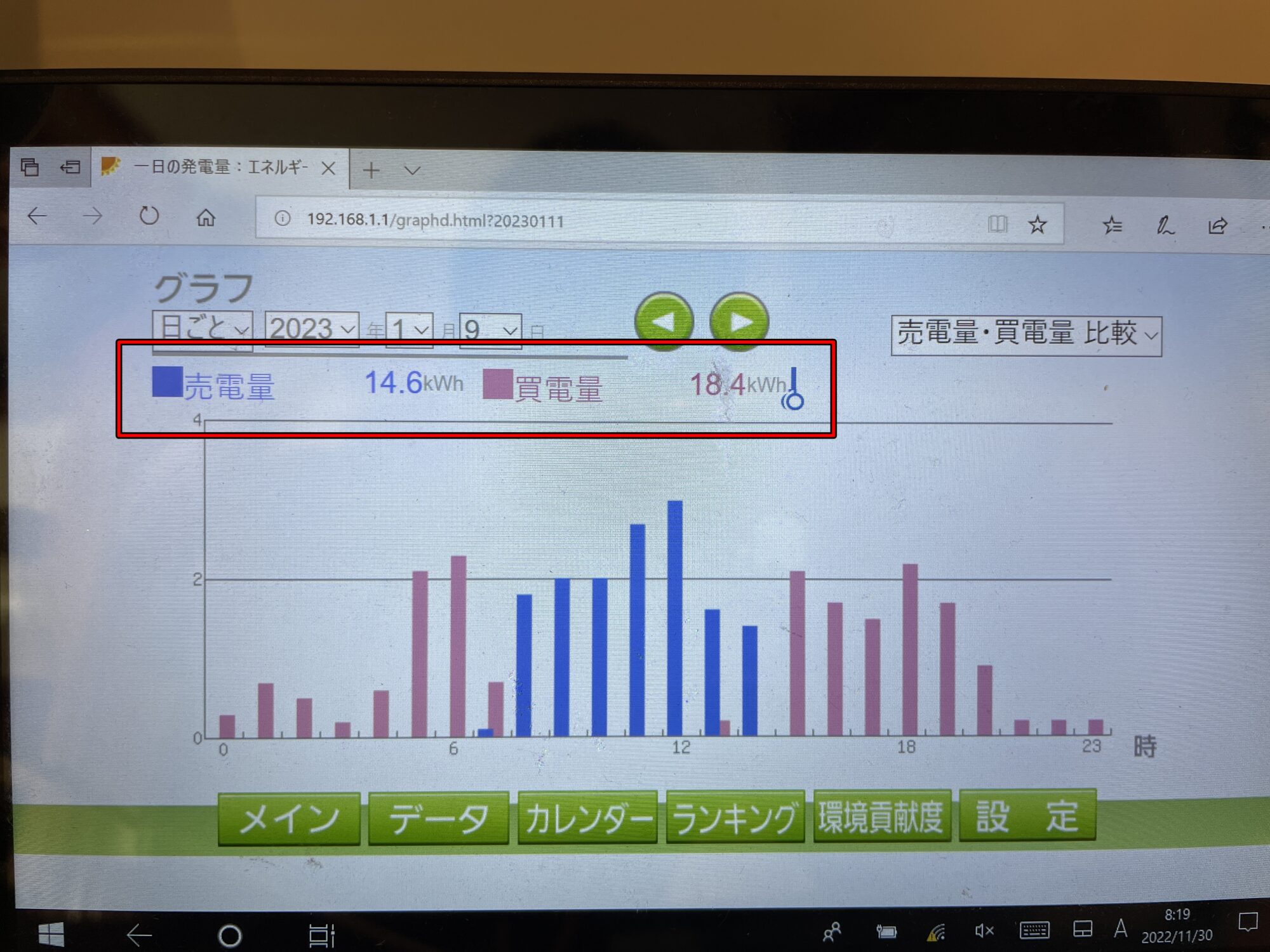

次に、1月6日と1月9日の買電量と売電量の比較です。

まずはソーラーチャージ設定前の1月6日。

売電量:27.8kWh、買電量:27.1kWh となっています。

続いてソーラーチャージ設定後の1月9日です。

売電量:16.6kWh、買電量:18.4kWh となっています。

表にまとめると以下のとおりです。

| 売電量 | 買電量 | |

|---|---|---|

| 1月6日 ソーラーチャージなし |

27.8kWh | 27.1kWh |

| 1月9日 ソーラーチャージあり |

16.6kWh | 18.4kWh |

| 電気量の差 | -11.2kWh | -8.7kWh |

- 売電額

11.2kWh減ったので、金額としては18円×11.2で約202円、売電額が減少しました。 - 買電額

8.7kWh減ったので、単価40.23円の電気を買わなかったと仮定すると、40.23円×8.7で約350円電気代が減りました。

やはり高騰した電気代の削減には、太陽光発電が強い味方になります。

1か月トータルでどのくらい「託送料金相当額」と「燃料費調整額」を減らすことができたのかは、2023年2月の請求書が届いたら詳しくレポートしたいと思います。

こんな疑問をお持ちのかたは多いと思います。

どこに頼めば安く工事できるかなんて、素人の私達にはわからないですよね?

そんな時は、「太陽光発電の一括見積りサイト」がおすすめ。厳しい審査を通過した安全な工事業者の見積りを簡単に比較できます。

以下は豊富な施工実績のある一括見積りサイト3選です。

- グリエネ

リフォーム大手のリショップナビを運営する東証プライム上場企業の見積りサイト。 加盟会社が多く、サイト上で日本全国の販売施工会社情報の検索も可能です。

加盟会社が多く、サイト上で日本全国の販売施工会社情報の検索も可能です。 - ソーラーパートナーズ

NHKに取材された実績もあり信頼性抜群。中間マージンが発生しない、全国600社以上の自社施工の会社だけを厳選しているのが特徴です。 - タイナビ

楽天リサーチのサイト評価で3冠(見積価格、施工品質、アフターフォロー)を受賞した実績アリ。

わが家と同じように「ソーラーローン」を使えば頭金ゼロで始められます。

【2023年2月追記】2023年1月の買電量は778kWh。ソーラーチャージ設定前の2022年12月よりも202kWhも削減!

2023年1月7日から、ソーラーチャージを連続運転に設定。

エコキュートのお湯は、毎日10時~14時に沸かす設定となりました。

太陽光発電の電気でお湯を沸かすことで買電量が減少し、2023年1月の買電量は778kWhになりました!

| 年月 | 買電量 |

|---|---|

| 2022年12月利用分 | 980kWh |

| 2023年1月利用分 | 778kWh |

| 差 | -202kWh |

電気代としては、なんとか3万円以内に収まり、2022年12月の42,020円に比べて、-12,913円となりました。

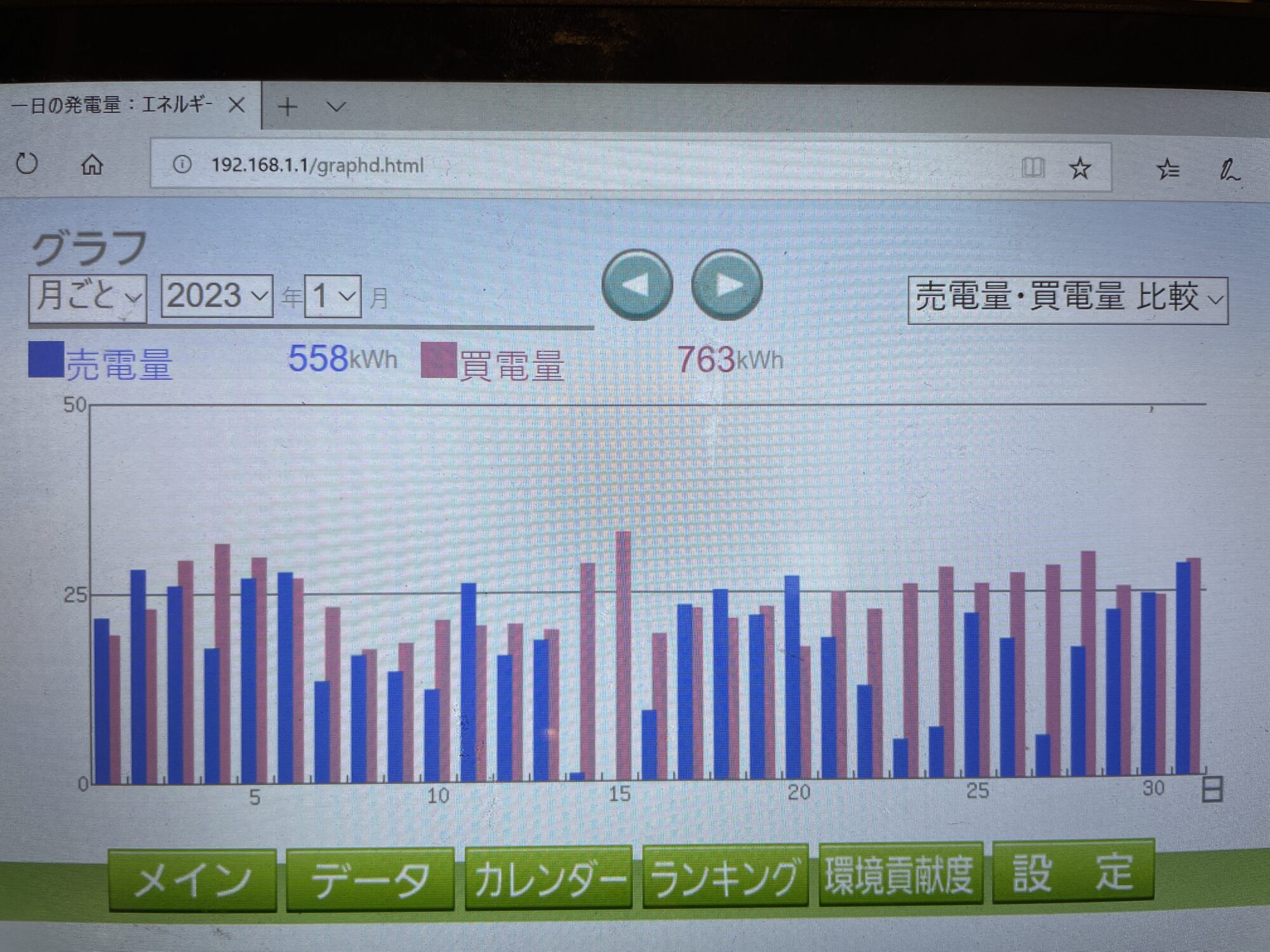

太陽光発電のモニターで売電量と買電量のグラフを確認

2022年12月の売電量と買電量の比較グラフです。

最高値は12月24日で、なんと50kWhを超えています!

続いて、ソーラチャージを設定した2023年1月のグラフです。

31日間のうち、17日間は、買電量が25kWh以下という結果でした。

エコキュートのお湯を太陽光発電の電気で沸かすことで、毎日の買電量を抑えることに成功しています。

一番電気を買ったのは1月15日の33kWhでした。

1月15日は天候が悪く全く発電しなかったのが原因です。

一番電気を買わなかったのは1月8日で、わずか17.6kWhだけでした。

このくらいに抑えられると、テスラパワーウォールのような大きな蓄電池を導入することで、電気をほぼ買わない、完全自給も夢ではないかも知れません。

「燃料費調整額」と「託送料金相当額」はどうなった?

買電量全体にかかってくる「燃料費調整額」と「託送料金相当額」はどうなったのでしょうか?

買電量全体を778kWhに減らすことができたので、「燃料費調整額」と「託送料金相当額」も削減することができました!

| 項目 | 2022年 12月利用分 |

2023年 1月利用分 |

2023年 1月利用分 単価補正※ |

|---|---|---|---|

| 買電量 | 980kWh | 778kWh | 778kWh |

| 燃料費調整額 | 12,730円 (単価12.99円) |

4,699円 (単価6.09円) |

10,106円 (単価12.99円) |

| 託送料金相当額 | 9,270円 | 7,359円 | 7,359円 |

| 合計 | 22,000円 | 12,058円 | 17,465円 |

※「燃料費調整額」の単価が2022年12月:12.99円→2023年1月:6.04円と、約半額になっているので、2022年12月と同じ12.99円で計算した場合

「燃料費調整額」の単価が下がった分を補正しても、22,000円→17,465円。

もし2023年1月も「燃料費調整額」の単価が12.99円のままだったとしても、4,535円も削減できていた!という結果でした。

売電金額はほぼ横ばいの11,068円

太陽光発電の自家消費量が増えたので、売電金額が大幅に下がったかも、と心配しましたが、結果的には11,068円と、ほぼ横ばいの結果となりました。

単価18円で電気を売るよりも、単価40円以上に高騰した電気を買わないほうが明らかにトク。

2023年6月から電気の単価は3割アップの予定。電気代高騰の期間は、太陽光発電のソーラーチャージ機能をフル活用します

2023年6月1日から平均29.31%の電気料金値上げが東京電力から発表されています。

わが家はこのまま、ソーラーチャージ機能をフル活用して、昼間にエコキュートのお湯を沸かして、なんとかこの電気代高騰の期間を乗り切っていければ、と考えています。

さらに3割近く値上げとなったら、冬の電気代は確実に月5~6万はいっていたはず・・・。

後付けした太陽光発電システムのおかげで、家計の圧迫を最小限に食い止められそうです。

こんな疑問をお持ちのかたは多いと思います。

どこに頼めば安く工事できるかなんて、素人の私達にはわからないですよね?

そんな時は、「太陽光発電の一括見積りサイト」がおすすめ。厳しい審査を通過した安全な工事業者の見積りを簡単に比較できます。

以下は豊富な施工実績のある一括見積りサイト3選です。

- グリエネ

リフォーム大手のリショップナビを運営する東証プライム上場企業の見積りサイト。 加盟会社が多く、サイト上で日本全国の販売施工会社情報の検索も可能です。

加盟会社が多く、サイト上で日本全国の販売施工会社情報の検索も可能です。 - ソーラーパートナーズ

NHKに取材された実績もあり信頼性抜群。中間マージンが発生しない、全国600社以上の自社施工の会社だけを厳選しているのが特徴です。 - タイナビ

楽天リサーチのサイト評価で3冠(見積価格、施工品質、アフターフォロー)を受賞した実績アリ。

わが家と同じように「ソーラーローン」を使えば頭金ゼロで始められます。

関連記事

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

これから家を建てるなら、フラットで移動や掃除がラク、子供が巣立ったあとも2階が無駄にならない平屋がおすすめです。

これから家を建てるなら、フラットで移動や掃除がラク、子供が巣立ったあとも2階が無駄にならない平屋がおすすめです。

平屋のデメリット、2階建てとの価格の違いや、失敗しない間取りの作り方などを平屋を建てる7つのメリット【2つのデメリット・間取りの作り方も解説】にまとめました。